- #1

- BUSit企画

路線バスおでかけ日記

第1弾 三次もののけミュージアム

2019.09.01

初めまして!

BUSit(https://busit.jp)を運営している、株式会社タウンクリエーション企画部です!

日頃路線バスを通勤・通学でお使いの方はとても多いと思います。

では休日のお出かけでバスに乗ることは…?あまり乗らないという方も多いのでは…?

実はバスって便利で楽しいということを皆さんに知ってもらいたく、企画を立ち上げました。

その名も「路線バスおでかけ日記」です!

そのまんまですね(笑)

これからよろしくお願いします!

記念すべき第1弾は、広島県三次市へお出かけしました!

みなさんは三次(みよし)市と言ったら何を思い浮かべますか?

ワイナリーでしょうか?それとも果物狩り?鵜飼も有名ですね。

有名なものはたくさんありますが、

今回は、広島市内からバス1本で行ける「三次もののけミュージアム」に行ってきました!

目次

- いざ三次へ出発!

- 「みよし本通り商店街」をお散歩

- ちょっと早めのランチ「mugimugi CAFE」

- いざ、三次もののけミュージアムへ

- 何時のバスで帰ろうか?

- 帰路~広島バスセンターへ

- まとめ

- 施設・店舗情報

※内容は2019年8月現在のものです。店舗情報など変更の可能性がありますので、必ず最新情報をご確認ください!

いざ三次へ出発!

三次へは直通の高速路線バスでアクセス!

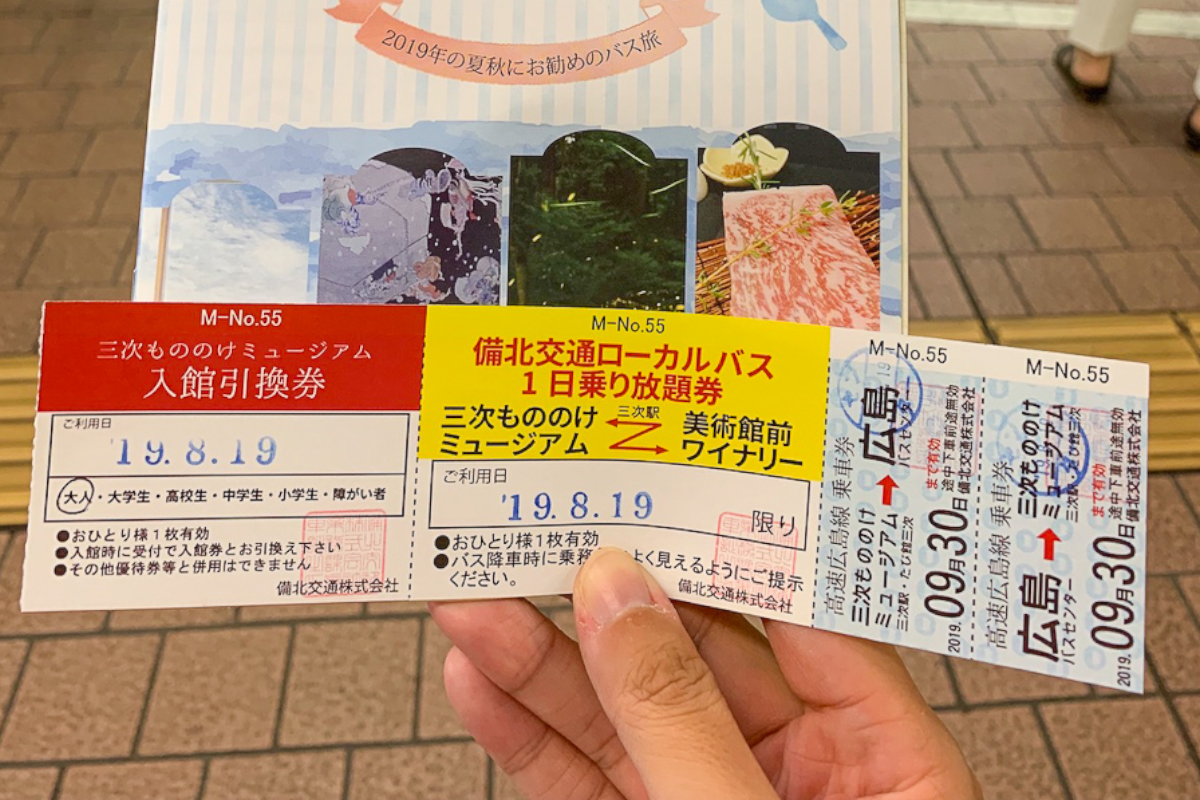

なんと、期間限定で三次もののけミュージアムの入館引換券とパックになったチケットが購入できる!

| 名称 | 三次もののけミュージアムバスパック |

|---|---|

| 販売期間 | 2019年6月1日(土)~9月30日(月) |

| 発売窓口 | 広島バスセンター きっぷうりば |

| セット内容 |

|

| 料金 |

大人 3,380円 大学・高校生 3,220円 中学生 3,060円 小学生 1,660円 障がい者 1,500円(小学生以下設定なし) |

これは耳より情報!

早速バスセンターの窓口で購入し、9番乗り場でバスを待ちます。

BUSitによればあと3分ぐらい。

時間より少し前にバスが来ました!

乗り込みましょう!

中は普通の高速バス。ゆったりできます。

9時20分、時間ちょうどに出発です!

10時59分、約1時間40分の道のりを経て、ほぼ時間通りに三次もののけミュージアムへ到着!

「みよし本通り商店街」をお散歩

12時まで時間があるので、お腹を空かせるため、もののけミュージアムから徒歩6〜7分ほどの「みよし本通り商店街」へ。

石畳の通りと袖壁が風情を感じさせますね。

普段あまり出会わない風景なので、歩いているだけでも「旅をしてる~」という気分になります。

構造的・防火的な理由から、建物外部に突き出した壁。

二階建て民家の、二階の軒下両側に張り出した壁。猫這ばい止め、火返しなどともよばれる。(出典 三省堂)

ちょっと早めのランチ「mugimugi CAFE」

みよし本通り商店街でおしゃれなカフェ発見!

和モダンな雰囲気が素敵なお店「mugimugi CAFE(ムギムギ カフェ)」さんで腹ごしらえをしようと思います。

パン屋さんが開いたカフェだそうで、店内にはパンやお菓子が陳列されています。

ランチメニューから「本格インド式チキンカレー」と「クロックマダム」をいただきました。

チキンカレーは本格派というだけあってスパイスが効いていて、お肉がとても柔らかく、とってもおいしい。

クロックマダムは季節のお野菜がトッピングされているとのこと。

今回はトマトと、いんげんの2種類でした。

半熟卵がとろっとろ!たっぷりのったチーズが幸福感を倍増させてくれます。

柑橘系の香りが爽やかな杏仁豆腐(左)と、生クリームたっぷりコーヒーゼリー(右)もいただきました。

やっぱり、食後のデザートはかかせませんね。

お料理の味ももちろんですが、雰囲気もとても良いカフェでとても落ち着く空間でした!

いざ、三次もののけミュージアムへ!

三次もののけミュージアムとは?

三次もののけミュージアムは、2019年4月に開館したばかりの日本初の妖怪博物館。

もともと三次市三次町は、妖怪伝承の元となった妖怪物語「稲生物怪録(いのうもののけろく)」の舞台なのだそう。

そこに、日本屈指の妖怪コレクター・湯本豪一さんが集めた日本最大の妖怪コレクションの寄贈を受け、開館に至ったそうです。

近世から現代までの錦絵から玩具などコレクションは約5000点。

まさに妖怪コレクター。

開館してから4か月ほどしかたっていませんが、すでに来館者8万人を達成しているとのこと!

それだけの多くの人へ妖怪の魅力が伝えられているとは…すごい。

常設展

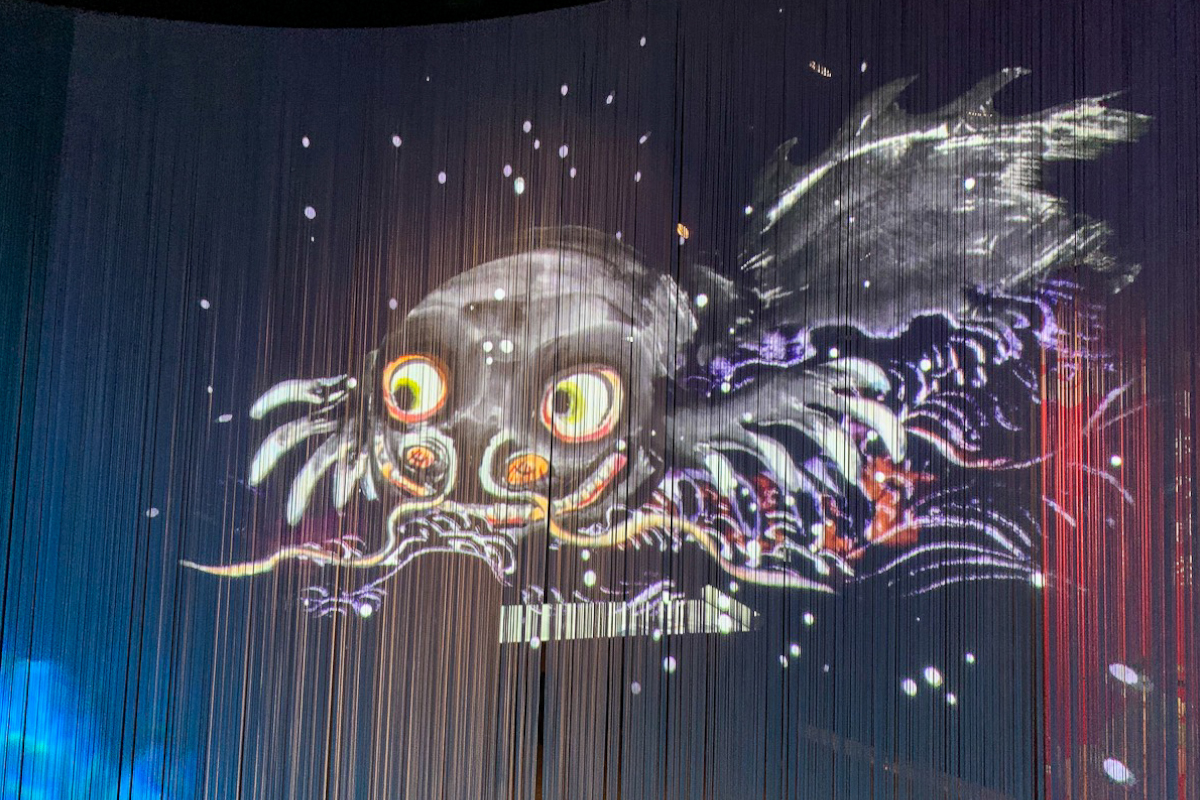

中に入ると、いきなり妖怪のお出迎え!

紐スクリーンにいろいろな妖怪たちが映し出されて、幻想的です。

ユーモラスでどこか気が抜けるような顔をした妖怪。

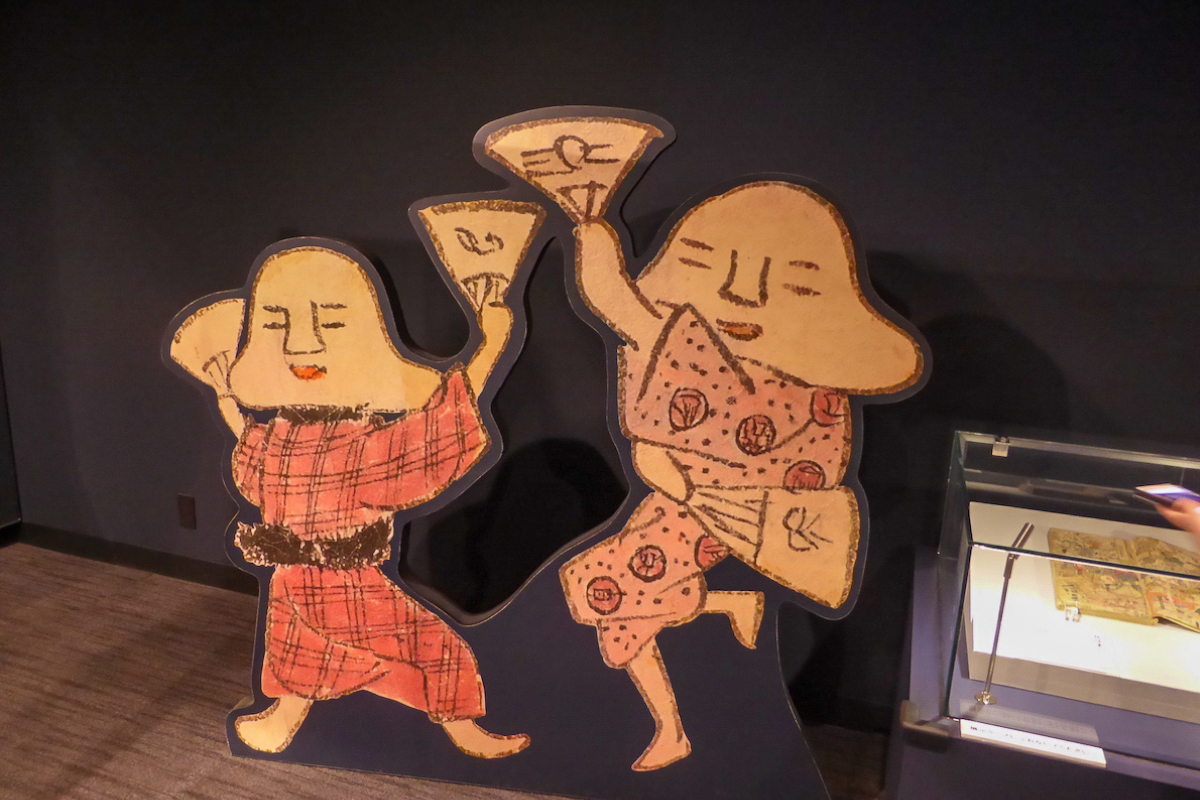

「人面草子(じんめんそうし)」という江戸時代の本に出てくるキャラクター。

顔がへにゃっとしていて、ゆるくてかわいい。

時に信仰の対象、またある時には創作の題材となってきた妖怪。

人間からは、畏怖の念を抱かれると同時に、親しみをもたれていたことが展示からわかります。

稲生物怪録(いのうもののけろく)

数々の妖怪伝承のモチーフとなった「稲生物怪録」とは、江戸時代後期に実在した広島藩士・稲生武太夫(幼名 平太郎)の少年時代を描いた物語。

ある日、平太郎は近所の友達と「根性試しだ」と、百物語を始めます。

怒った妖怪は、平太郎をあの手この手で脅かしますが、平太郎は30日間にもわたる怪異に耐え抜いてしまいます。

驚いた魔王は平太郎の勇気を讃え、「木槌」を与えます。

木槌を打てば、魔王が助けに来くるのだとか。

この物語、なんと実話だそうです!

平太郎を脅かしたユニークな怪異は、のちの作家たちに大きな影響を与え、たくさんの派生本が誕生したそうです。

水木しげるの「木槌」や、宇河弘樹の「朝霧の巫女」などの漫画、オペラ、神楽など、今日まで伝承され成長し続け、多くの人を魅了する物語ですね。

妖怪はいろんな形で人々に親しまれているんだなぁ~と実感しました。

しかし、遊びのつもりが、30日も恐怖が続くことになるなんて…妖怪を怒らせないように気をつけましょう。

次のページ妖怪遊園地で新たな生命誕生?!

この記事を気に入って頂けたらフォローをお願いします

Follow @busit_PR